栃木県 で 一般貨物

(緑ナンバー)の

新規許可申請 はお任せ下さい!!

今すぐ無料で相談したい方は

→コチラ←

をクリック!!

こんな困り事、ありませんか?

- 今まで白ナンバーや持ち込み(ナンバー借り)でやってきたけど法改正の影響もあり、もう限界…。

- 建設業やダンプ、産廃収集運搬等の業務がメインだけど、仕事上、急に運送業の許可が必要になってしまった…。

- 運送業の許可を新規で取りたいが、何から準備すればいいのかわからない…。

- 異業種から参入を検討中だが、許可が取れるか判断できず、どうしていいか分からない…。

- 市街化調整区域がどうこうとか、役員の試験があるとか、色々あって混乱するし面倒くさそう…。

- 他の行政書士に運送業の手続きを依頼したが、全く進まない…。

お任せ下さい。その困りごと

「さいとう事務所」

が全て解決します!

無料相談で

困り事について

相談してみる

→コチラ←

をクリック

過去の新規申請の実績

株式会社Quick (栃木県河内郡上三川町:代表取締役 及川潤 様)

・令和5年4月1日:許可(M&Aにて許可会社を買収後、移転認可)

・令和5年4月7日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社K運輸 (栃木県宇都宮市:代表取締役 S.S 様)

・令和5年4月1日:許可(M&Aにて許可会社を買収、合同会社から株式会社へ組織変更後、移転認可)

・令和5年4月7日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社M商事 (栃木県那須塩原市:代表取締役 Y.M 様)

・令和5年7月29日:申請済

・令和6年4月11日:許可

・令和6年6月20日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社S (霊きゅう:栃木県矢板市:代表取締役 M.O 様)

・令和5年12月27日:申請済

・令和6年6月13日:許可

・令和6年7月24日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社K (栃木県下野市:代表取締役 Y.T 様)

・令和6年5月16日:申請済

・令和6年10月10日:許可

・令和6年10月28日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社T (栃木県宇都宮市:代表取締役 Y.F 様)

・令和6年8月29日:申請済

・令和7年1月23日:許可

・令和7年4月7日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社M (栃木県那須塩原市:代表取締役 K.M 様)

・令和6年8月30日:申請済

・お客様都合により申請取下げ

株式会社N (栃木県鹿沼市:代表取締役 J.N 様)

・令和6年9月5日:申請済

・令和7年2月6日:許可

・令和7年4月10日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

有限会社K (栃木県日光市:代表取締役 K.W 様)

・他の行政書士事務所からの切替、運輸開始前手続きから弊所が担当

・令和6年11月15日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

有限会社K (霊きゅう:栃木県宇都宮市:代表取締役 H.K 様)

・令和6年12月2日:申請済

・令和7年4月17日:許可

・運輸開始に向け準備中

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

株式会社e (栃木県宇都宮市:代表取締役 G.S 様)

・令和6年12月2日:申請済

・令和7年7月10日:許可

・令和7年9月4日:運輸開始届提出完了

・クリックすると許可証が拡大されます

※許可証は準備中

実績多数の専門家

に相談したい方は

→コチラ←

をクリック

さいとう事務所に依頼する3つのメリット

1|法令試験対策が万全

運送業の新規許可を取るための条件の1つが

「役員の法令試験」に合格することです。

でも、役員の法令試験は、いつでも受験できるわけではありません。

新規の申請が完了した事業者でないと受験資格がないのです。

なので、新規の申請前に受験することはできません。

まずは新規の申請を完了させる。その後に、役員の法令試験です。

役員の法令試験に合格してから、新規の申請する

という流れではないので注意が必要です。

ちなみに、この運送業の役員の法令試験は、

運行管理者試験とは別の試験になりますので、

運行管理者資格を持っているからという理由で免除になることはありません。

また、一般貨物自動車運送事業法関連は、頻繁に法改正が行われています。

行政書士さいとう事務所では、最新の法改正に対応した内容の試験対策を行います。

役員法令試験の出題範囲は下記のとおりです。

一般貨物自動車運送事業という名のとおり、

貨物自動車運送事業法を先頭に関係法令13種類から出題されます。

- 貨物自動車運送事業法

- 貨物自動車運送事業法施行規則

- 貨物自動車運送事業輸送安全規則

- 貨物自動車運送事業報告規則

- 自動車事故報告規則

- 道路運送法

- 道路運送車両法

- 道路交通法

- 労働基準法

- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

- 労働安全衛生法

- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

- 下請代金支払遅延等防止法

結構範囲が広いですね。

でも実際に運送業を経営していくためには、

関係する法令をまんべんなく知っておく必要があります。

なぜかというと、許認可事業である一般貨物自動車運送事業は、

関係する法令を知っていないと経営が出来ないからです。

そして、役員法令試験の特徴として、

受験回数に制限があるという特徴があります。

チャンスは2回まで。

もし、2回とも不合格だった場合は、

残念ながら一度、新規の申請を取り下げて

再度、改めて新規の申請をやり直すことになってしまいます。

再申請になってしまうと、せっかく準備した書類も印鑑を押し直したり、

残高証明を取得しなおしたり等、手間も時間もかかります。

結果として、運送業の新規の経営許可が下りるまでの時間が

かなり長くなってしまいます。

スムーズに運送業を始めたい場合は、

役員法令試験に1回で合格したいところです。

また、試験の内容についても、

法令試験の内容もかなり難しくなってきました。

問題の出題の傾向も今までとは少し変わってきており、

より難しさが増してきた印象です。

これまで以上にコツコツとした努力が必要ですね。

とは言っても、この役員法令試験に合格しないと

運送業を始めることはできません。

なんとかして2回以内で合格を勝ち取る必要があるのです。

そこで、さいとう事務所では、1回で合格するための

役員の法令試験対策も行っています。

今まで数多くの人達を1発合格に導いてきました。

この試験に合格するための勉強方法には、

コツが必要です。

ご依頼していただいた方には、そのコツを惜しむことなくお伝えします!

2|新規手続きの圧倒的実績

さいとう事務所では、取扱い業務を運送業、

特に一般貨物に絞っています。

そして運送業専門の行政書士事務所としては当たり前ですが、

栃木運輸支局、いわゆる陸運局の目の前に事務所を構えています。

日々、運送業関連の申請や届出、相談などを効率良く行うために

陸運局の目の前という立地は欠かせません。

栃木県内では運送業を専門としている行政書士は少なく、

その中でも、さいとう事務所は、圧倒的な取扱い件数、実績を有しています。

ちなみに、このページでも運送業の新規許可申請の件数を隠すこと無く公開しております。

トラックだけではなく霊きゅう、M&Aも含めた件数ではありますが、

おそらく、これだけ新規の申請をして、

ちゃんと運行開始までサポートできている行政書士事務所は中々無いのではないかと思います。

また、新規許可後に発生する様々な手続きについても対応しております。

例えば、業績が順調に伸び、車庫の面積が足りなくなった場合、

また、新しく営業所を新設する場合や営業所の移転といった認可申請、

毎年の報告書や役員の変更などの届出書の提出等など。

このあたりの実績も他と比べると、新規許可申請同様、圧倒的な取扱い件数を有しています。

3|巡回指導支援まで対応

近年、コンプライアンスという言葉を良く耳にします。

大まかに言うと、

きちんと法令に基づいて経営をしようという流れになってきています。

特に、許認可業種である運送業も例外ではありません。

儲けるためには何をやってもOKという時代ではありません。

運転者台帳を備える、

対面で点呼をする、

日報を書く、

デジタコで管理する、

連続運転時間や拘束時間をオーバーさせない、

法定の運転者教育を行う、

健康診断を受信する等、当たり前に守らなければ生き残ることは難しいでしょう。

そして、ご存知かもしれませんが、

運送業は新規の許可を取ったらそれで終了ではありません。

運送業界独特の制度として「巡回指導」という制度があります。

新規で許可を取得した場合、

3ヶ月後位に国土交通省から委託を受けたトラック協会の職員が、

実際に会社に来て、帳簿等をチェックし、事業が適性に行われているかを見に来ます。

巡回指導は、新規で許可を取った会社全てが対象です。

トラック協会に加盟すると免除になる、なんて制度はありませんのでご注意ください。

新規の許可を取るだけの行政書士はたくさんいます。

でも、こういった法令遵守体制のアドバイスや、

巡回指導の対策を見据えたうえで帳簿を集めたり整理したり作成したりといった

アドバイスができる行政書士はほとんどいません。

また、運転手に対する指導・教育のアドバイスや

各種診断についてのアドバイスまでできる行政書士は本当に数が少ないです。

せっかく新規で許可を取得したのに、その後、なにも用意せず、

いきなり巡回指導で悪い評価をされ行政処分されたケースもあります。

多くの新規の運送会社の法令遵守体制を整え、

巡回指導の対策やGマークの申請など経験してきたさいとう事務所でしたら、

しっかりとあなたをサポートできます。

※こちらのサービスは別途、顧問契約をいただいた方が対象です。

費用について

大切な運送業の

新規許可申請を

「安心」して任せられる

専門の行政書士

をお探しの方限定

\\\毎月1社///

限定の

フルサポートプラン

770,000円(税込)

注意事項

新規許可申請フルサポートプランをご依頼いただく際には、

まず、重要事項説明書に同意をいただきます。

その後、さいとう事務所と業務委託契約書を締結後、

着手金として事前に20万円をお預かりさせていただきます。

残額につきましては、許可が下りた時点と、

運輸開始届出書提出完了時点の2回の分割とさせていただいております。

また、許可後、別途、登録免許税12万円を直接、国に納付していただきます。

トラックの名義変更や税金等の費用は含まれておりません。

フルサポートプランの

詳細が知りたい人は

→コチラ←

をクリック

フルサポートプランに含まれるサービス

※1:出張封印とは、通常、ナンバー交換をする場合は、トラックを陸運局へ持ち込む必要があります。

が、平日どうしても陸運局へトラックを持ち込むことができない場合に、お客様の車庫などでナンバー交換ができる制度です。

この制度を使えば、土日や夜間などでもナンバー交換が可能です。ただし、この制度を使うには別途費用が発生します。

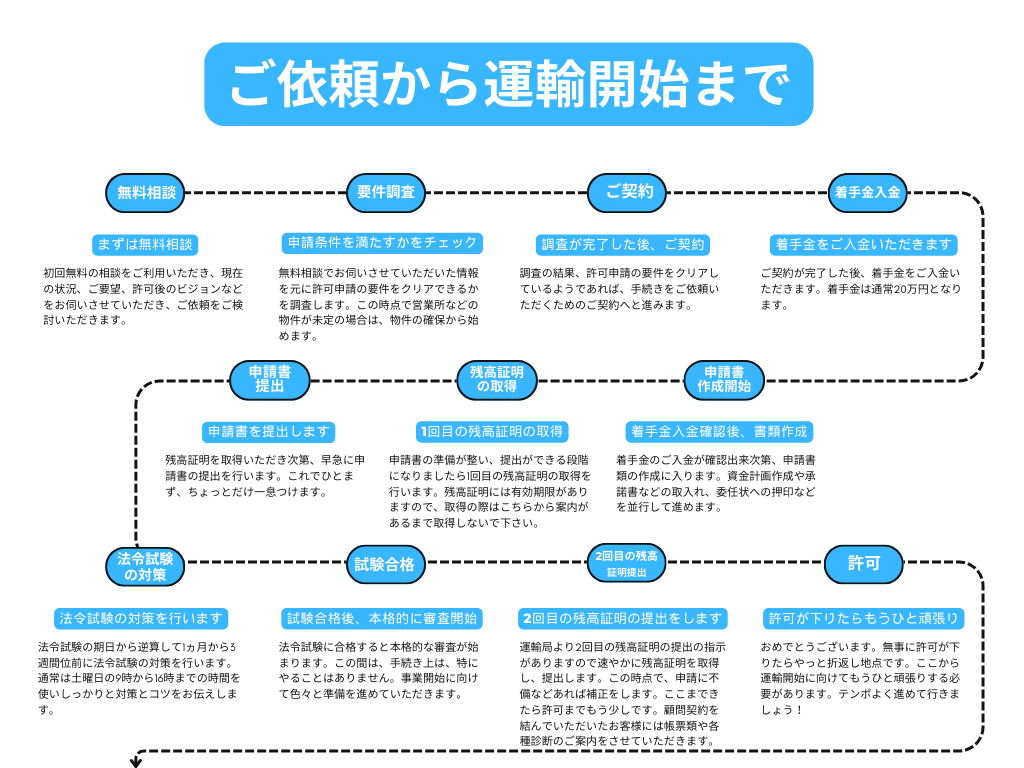

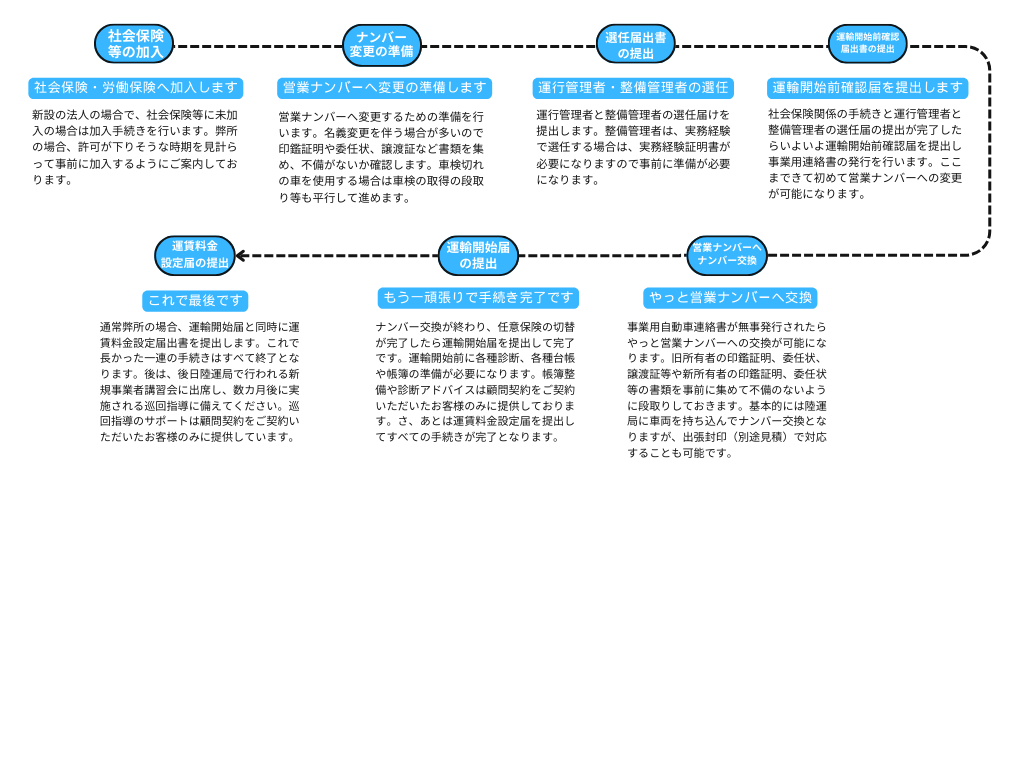

ご依頼から運輸開始までの流れ

安心の返金保証

万が一、許可を取得できなかった場合は、

着手金は全額返金いたします。

費用は一切いただきません。

つまりあなたは1円も損することはありません。

ただし、これはこちらに責任がない場合の話ですよ。もし、もしも、です。

あなたが私に伝えた情報が、

ウソの情報だったり、

ウソの書類を提出したり、

隠し事をしていた場合の話は別です。

ウソの情報や書類を提出することは犯罪です。

ウソの情報や書類を出したり隠し事なんかしても、

お互いになんのメリットもないばかりか、

デメリットしかないので絶対にやめてください。

余談になりますが、

お陰様で過去1度も、新規の許可申請が下りなったことはありません。

新規許可取得率100%です。

そして新規の許可後も、全ての事業者が無事に運行開始をしています。

また、着手金以外の費用につきましては完全後払いです。

新規の許可が下りた時点と、営業ナンバーへの交換が終わり、

無事に運行開始届を提出した時点の2回に分けてご精算とさせていただきます。

代表者より

申し遅れました。行政書士の齋藤貴史と申します。

栃木県内では数少ない運送業(一般貨物)の手続き専門の行政書士です。

現在、さいとう事務所は、

栃木運輸支局の目の前に運送業(一般貨物)専門の事務所を構えています。

運送業(一般貨物)の手続きと言いましても、その種類は、かなりの数になります。

そんな運送業(一般貨物)の手続きを日々、行っています。

毎日、単純な手続きから非常に珍しく難しい手続きまで運送事業者さんの依頼に応じて、

できる限り正確に、できる限り速く、できる限り運送事業者さんの利益になるように奮闘しています。

このような毎日を過ごしていると、当たり前のように知識や経験値が増えていきます。

お陰様で今ではたくさんの運送事業さんとお付合いをさせていただく様になりました。

ここ最近では、新規の許可申請の要件が厳しくなり、

特に資金面での要件をクリアできないという相談がとても多いです。

もちろん、資金に余裕のある会社さんもいらっしゃいますが、

個人で独立して運送業を始めるぞ!という方にとっては厳しい条件となっています。

そして、運送業(一般貨物)の場合、

新規で許可を取った後の方が、実は、色々と大変なのです。

日々の日報や点呼記録、デジタコ、アナログの場合はチャート紙のチェックや、

運転手に対する教育や管理、日々改正される法令の理解などなど。

規模が大きくなれば、人の問題、資金の問題などが発生します。

そんな運送事業者さんを、手続き面だけではなく、しっかりと法令を守り、

きちんと機能する会社になるためのお手伝いもしています。

現在、トラック運送事業は大きな転換点を迎えています。(2025年9月現在)

この時代に、トラック運送事業を本気で始めたいと思っているあなただけを、

最後まで応援したいと思っています。

それでは、お会いできる日を楽しみにしています。

動画でご挨拶

申請の費用や期間

について相談したい方は

→コチラ←

をクリック

最後に

最後までお読みいただきありがとうございます。

現在、さいとう事務所では、

運送業の新規許可申請業務の受任件数を制限させていただいています。

理由は簡単。

しっかりと将来まで見据えた申請内容にするためには、

とても時間がかかるのです。

とりあえず適当に申請して形だけ新規の許可がとれればいい、

というようなスタンスではありません。

きちんとあなたの要望をお聞きして、

最適なカタチで申請し運行開始まで導く。

そんな姿勢を絶対に崩したくありません。

なので新規の許可申請は毎月1社までと決めています。

というかそれ以上は受けられません。

場合によってはお断りせざるを得ないこともあるかと思います。

ですが、ここまでお読みいただいたあなたのお手伝いをしたい

と本気で思っているのも事実です。

とはいっても、費用はそれなりに高額ですし、

これから運送業を始めようと思っているあなたは色々な不安を抱えていると思います。

突然目にしたこのホームページだけでは信用してもらえないかも知れません。

本当にこの人で大丈夫だろうか?

費用が高額だけど本当にそんなにかかるの?

もしかしてボッタクられるのでは?

などなど色々な心配があなたの頭の中をグルグル巡っているのかもしれません。

確かに心配なのはよくわかります。

見ず知らずの相手にいきなり運送業の許可を丸投げするのは

とても勇気がいることだと思います。

なので今回は特典として50分の無料相談サービスを用意しました。

無料相談のご紹介

・対面、音声(Skypeや電話等)、テレビ電話(zoom等)様々な方法に対応しています。

・無料相談をしたからと言って契約を迫ることは絶対にありません。

・無料相談の後、しつこく何回も連絡をしたりしません(ニュースレター位は送ってしまうかも笑)。

・時間はたっぷり50分です。

・通常、来所相談の場合は、30分11,000円です。

・通常、訪問相談の場合は、交通費別で30分16,500円です。

それでもハードルが高い、なんとなく心配だと思う方は、

このページをブックマークしておいて下さい。

あなたにとって、今が新規の許可申請をするタイミングではないのだと思います。

ふと思い出したときにでも読み返してください。

ただ、決断が遅くなる分、運送業を始める時期が先延ばしになります。

いつかいつかと思っていたら、あっという間に何年も過ぎてしまっていた…。

なんてことが良くあります。

きっと、このページにたどり着いた今日が一歩を踏み出す最良の日のはずです。

繰り返しになりますが、

万が一、新規許可を取得できなかった場合は、費用は一切いただきません。

そして初回の相談は50分無料です。

あなたが差し出すものは時間と少しの勇気だけです。

時間は待ってくれません。

やることはもう決まっています。

下のボタンをクリックしてすぐに無料相談を。

あなたからのご相談、心よりお待ち致しております。

思い切ってこの機会に

無料相談してみようと思う人は

→コチラ←

をクリック

報酬

大切な運送業の

新規許可申請を

「安心」して任せられる

専門の行政書士

をお探しの方限定

\\\毎月1社///

限定の

フルサポートプラン

770,000円(税込)

注意事項

新規許可申請フルサポートプランをご依頼いただく際には、

まず、重要事項説明書に同意をいただきます。

その後、さいとう事務所と業務委託契約書を締結後、

着手金として事前に20万円をお預かりさせていただきます。

残額につきましては、許可が下りた時点と、

運輸開始届出書提出完了時点の2回の分割とさせていただいております。

また、許可後、別途、登録免許税12万円を直接、国に納付していただきます。

トラックの名義変更や税金等の費用は含まれておりません。